艾滋病(AIDS)是一种由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的严重传染病,尽管科学研究和公众教育已取得进展,但仍存在许多误解。以下是常见的误区及澄清:在艾滋病防治的道路上,常有不实传言甚嚣尘上。这些传言似是而非,不仅会误导公众,还可能造成不良社会影响,必须引起重视。郑州市大肠肛门病医院、河南省消化病医院公共卫生科为大家指出艾滋病10大常见误区,将艾滋病病毒(HIV)在传播途径、预防手段、治疗生存等方面的科学真相呈现出来。

误区一:献血会感染HIV

真相:在我国,所有正规采血机构使用的采血针、血袋等器具,均为一次性无菌产品,使用后严格按照医疗废弃物处理规范进行销毁,从源头上彻底杜绝了交叉感染的可能性。无论是在献血车上,还是血站的专业采血室,每一份用于采血的耗材都经过严格质检,安全系数拉满!

误区二:女性感染HIV风险比男性低

真相:女性生殖道黏膜面积较大,在性行为过程中更易因摩擦出现微小损伤,这为 HIV 病毒入侵提供了 “突破口”;另一方面,在亲密关系中难以自主决定使用安全套等防护措施,导致暴露风险显著增加。因此,女性感染 HIV 的风险不容小觑 —— 从生理特性与现实处境来看,女性在艾滋病防护中往往面临着比男性更大的挑战。

误区三:共用泳池或马桶会感染HIV

真相:HIV 的传播途径有且仅有性传播、血液传播、母婴传播三种方式,并且必须通过特定体液(如血液、精液、阴道分泌物、乳汁等)的交换才可能发生感染。很多人担心在公共泳池游泳、使用公共马桶会感染 HIV,其实大可不必!这些场景下不存在特定体液交换的条件,因此不会造成 HIV 感染。此外,像握手、拥抱、共用餐具、蚊虫叮咬,或是接触汗液、眼泪等日常行为,同样不满足传播条件,都不会导致 HIV 传播。掌握科学知识,消除不必要的恐惧,才能更好地保护自己和他人!

误区四:HIV有特效药或疫苗

真相:尽管全球科研团队多年来持续攻关艾滋病疫苗研发,但遗憾的是,截至目前,医学界尚未成功推出一款能够有效预防艾滋病的疫苗。不过值得庆幸的是,抗逆转录病毒疗法(ART)已成为控制艾滋病病毒的有效手段,通过规范治疗,患者不仅能够长期抑制病毒复制,还能显著延长寿命、提升生活质量。预防艾滋病需要多管齐下:坚持安全性行为、科学运用暴露前预防(PrEP)和暴露后预防(PEP)阻断技术,同时坚决远离高危行为。像多性伴、卖淫嫖娼、共用注射器吸毒等行为,都会大幅增加感染风险,必须严格避免。日常防护中,正确使用安全套、避免不正规场所的侵入性操作,是简单易行且行之有效的保护措施。

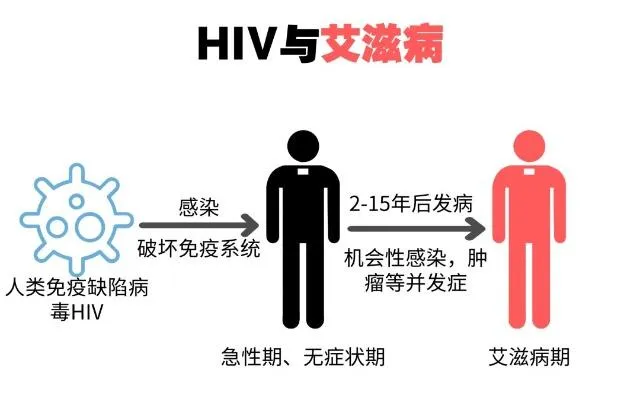

误区五:感染HIV等于患上艾滋病

真相:HIV 是一种病毒,而艾滋病则是 HIV 感染发展到晚期的阶段。人体一旦感染 HIV,往往会经历数年无症状的潜伏期。在这段时间里,感染者从外表上看或许与常人无异,但体内的健康损害早已悄然开始 ——HIV 会持续攻击免疫系统中的关键细胞,逐渐削弱人体的免疫防线。直到免疫系统被严重破坏,各种机会性感染和肿瘤相继出现,此时才标志着进入艾滋病期。幸运的是,通过规范的抗逆转录病毒疗法(ART),感染者完全能够将病毒控制在较低水平,不仅可以大大延缓疾病进展,甚至可能终身不发展为艾滋病,维持正常生活与工作。这也意味着,感染 HIV 并不等同于立刻患上艾滋病,两者之间存在本质区别。然而在现实中,部分感染者因潜伏期无症状而忽视检测,等到出现严重临床症状才发现已进入艾滋病期,错过了最佳治疗时机。因此,定期主动接受 HIV 检测、做到早发现、早干预,对阻断病情发展、保障生命健康至关重要。

误区六:HIV感染者的寿命都很短

真相:HIV感染者及时、规范地进行抗病毒治疗可以取得很好的治疗效果,能有效降低体内病毒载量,保护免疫系统,从而维持长期的健康状态。许多HIV感染者在规范治疗下,能够正常生活、工作,享受与普通人差不多的生命长度。

误区七:HIV感染者不能进行外科手术

真相:经过医院的综合评估,HIV感染者在病情稳定、符合手术指征的情况下,可以接受外科手术。现代医疗技术成熟,防护措施完备,医院会针对HIV感染者制定个性化手术方案,做好全方位防护与感染防控工作,确保手术安全、顺利进行。

误区八:HIV感染者不能结婚或保持亲密关系

真相:HIV感染者有权利追求正常的亲密关系和婚姻。在双方充分了解感染状态、知情同意且自愿的基础上,HIV感染者可通过及早规范治疗降低体内病毒载量,同时在亲密关系中采取安全套防护措施,可极大减少伴侣间的传播风险,共塑美好的家庭生活。

误区九:HIV感染者一定会传染他人

真相:坚持规范治疗的感染者,若病毒载量持续检测不到(U=U原则,即"测不到=不传染"),性传播风险几乎为零。但需定期监测病毒载量。

误区十:HIV是人为制造的病毒

真相:HIV起源于非洲灵长类动物的SIV病毒,通过跨物种传播自然演化而来,无科学证据支持人为制造论。

消除歧视是关键,许多误解导致对HIV感染者的污名化。正确了解传播途径和科学进展,才能减少恐惧,促进平等就医、就业和社会融入。

供稿:公共卫生科胡影影、潘振豫

审稿:郝瑞贞

本文为公益性科普文章,仅用于普及健康养生知识。

提高公民健康素养。